Японскую анимацию принято хоронить регулярно; в соответствии с этой традицией Артём Розанов написал для «Отаку» колонку о том, что важное аниме, похоже, в самом деле закончилось.

Буквально на днях японский Исследовательский институт по развитию медиа (MDRI) выпустил отчет, где говорится, что 2013 год стал самым прибыльным в истории японского анимационного рынка: его оборот составил примерно 242 млрд иен (более 2 млрд долларов США). В качестве предыдущей пиковой точки приводится 2006 год.

Что это означает? Бизнес получил сигнал: все изменения, происходившие в аниме-индустрии последние лет десять, есть однозначное, безоговорочное благо. Тем не менее, тренды, столь позитивно влияющие на доходы компаний, порой кажутся сомнительными зрителям — именно зрителям, людям, которые привыкли ожидать если не приобщения к искусству, то, как минимум, достойного развлечения, не оскорбляющего их умственных способностей и эстетического чутья.

Шутка ли, но прошло уже добрых десять лет с тех пор, когда японское ТВ регулярно генерировало такие нестыдные сериалы, как «Изгнанник» или «Самурай Чамплу», а иногда и демонстративно соперничало с производителями полнометражных лент, давая жизнь шедеврам вроде «Агента паранойи». Основных причин, приведших к окончанию этого Серебряного века телевизионного аниме, — три.

Первая — переориентация телеконтента со зрителей на потребителей мерчандайза, которые под видом сериалов готовы принимать продвинутую рекламу подушек и фигурок. Вторая — стягивание практически всех телесериалов более-менее классического образца под бренд noitaminA на канале Fuji TV. В своё время появление этого слота преподносилось как некий прорыв, но инструментом преодоления застоя его можно вообразить только в случае признания этого застоя изначальным состоянием телевизионной анимации. Если же отталкиваться от ситуации не столь далекого прошлого (так и быть, оставим в покое времена «Бибопа», «Экспериментов Лэйн» и «Евангелиона», чтобы сегодняшняя сетка аниме-показов не выглядела совсем полным убожеством), когда у сериалов, сделанных для зрителей, был свободный доступ ко многим слотам разных каналов, то noitaminA — элемент не развития, а, напротив, гниения отрасли. Если реорганизовать книжный магазин, предусмотрев для серий классики одну-единственную полку, а остальные стеллажи под завязку забить отечественными дамскими детективами и фантастикой про космические войны казаков с американскими империалистами, то на перспективах развития современной русской литературы можно смело ставить крест.

Последний негативный момент — беспрецедентная консервация авторских представлений о визуальном облике аниме. Меняются технологии производства анимации, никуда не девается требование «усложнения» картинки, но результат — строго отрицательный. Коридор возможностей для тех художников по персонажам, которые стремятся дистанцироваться от набившей оскомину трафаретной халтуры, лишь сузился; по сути, единственной жизнеспособной альтернативой, на которую студии в отдельных случаях по-прежнему готовы перекладывать риски, осталось наследие Studio 4°C. Авторские миры подавляющего большинства научно-фантастических и фэнтези-сериалов утратили естественность, превратившись в безынтересную аляповатую мешанину, чьи создатели валят в котел визуального облика сериала всё, что попадется под руку, — им, в конце концов, не жалко — в надежде на зрителя, который обязательно найдет в получившемся рагу нечто свое. Такое свойство, к слову, удивительным образом характерно и для других аспектов новых сериалов: они настолько стремятся предложить всё сразу, что в итоге не предлагают толком ничего — и в девяти случаях из десяти достаточно бросить взгляд на картинку-промо, чтобы без колебаний отказаться от просмотра пилотной серии.

Впрочем, у нас было достаточно времени, чтобы свыкнуться с упадком телевизионного аниме, да и не стоит преувеличивать трагичность этого явления — в конце концов, сериалов, способных произвести впечатление исключительной силы, не так много. Гораздо неприятнее — быть сегодняшним свидетелем отказа Ghibli от статуса лучшей в мире студии полнометражной анимации. Масштаб этого события еще только предстоит осознать в полной мере, но одно понятно точно: исчезла огромная планета, в зоне притяжения которой, так или иначе, на разном удалении, с конца 1980-х находились режиссеры полнометражного аниме и отдельные картины, к студии прямого отношения не имевшие. Фактически это означает крах японской системы производства полнометражной анимации, не являющейся продолжением или ответвлением популярных циклов приключений Дораэмона, детектива Конана и др. Отныне все студии, рассматривающие возможность выпуска самостоятельного фильма, будут учитывать произошедшее с компанией троицы Миядзаки — Такахата — Судзуки: «Если Ghibli перестала считать эту деятельность осмысленной, стоит ли продолжать нам? И если всё-таки стоит, то как работать с рисками?» — ответы на такие вопросы определят судьбу и содержание будущих фильмов.

С какими именами и картинами теперь будет ассоциироваться понятие «полнометражное аниме»? Очевидно, Хаяо Миядзаки и Исао Такахата — счастливые пенсионеры, и вряд ли захотят вернуться в дело даже в качестве сценаристов или консультантов. Подмастерья главного волшебника «королевства снов и безумия» — Томоми Мотидзуки («Я слышу море»), Хироюки Морита («Возвращение кота»), Горо Миядзаки («Сказания Земноморья», «Со склонов Кокурико»), Хиромаса Ёнэбаяси («Ариэтти из страны лилипутов», «Воспоминания Марни») — тема чуть более интересная. В отношении первых двоих можно достаточно уверенно предположить, что ничего полнометражного они уже не снимут, а что касается Миядзаки-младшего и Ёнэбаяси, то есть все основания считать, что они — буквально вчера выпустившие свои вторые фильмы, обретшие голоса, исполненные амбиций — захотят и дальше работать в этом направлении. Быть может, даже не ограничатся голыми намерениями; но немедленно возникает вопрос: что у них выйдет без контроля Миядзаки-старшего, продюсерского таланта Тосио Судзуки и мощностей студии?

Второго августа наступившего года исполнится ровно семь лет со дня выхода в японский прокат The Sky Crawlers — последней анимационной ленты Мамору Осии. Даже если бы ее можно было поставить в один ряд с «Призраком в доспехах», «Невинностью» и «Яйцом ангела», всё равно выходило бы, что гений киберпанка, поэт старомодного будущего, энтузиаст военной техники и Восточной Европы, обожатель бассетов годами занимается чертовщиной, снимая экшн-фильмы и сериалы, точные копии которых способны делать десятки и сотни безликих режиссеров-поденщиков — и пока очень похоже, что Осии это нравится.

Кацухиро Отомо, страдающий гигантоманией и наслаждающийся страстью к масштабным разрушениям, был не особенно активен в последние годы: в 2013-м — короткометражная лента, а до того — игровой фильм аж в 2006-м. Режиссер, берущий длительные паузы на протяжении всей карьеры, наверняка не пропадет с радаров, но и о работах уровня «Воспоминаний» и «Стимбоя» мечтать теперь непросто.

Выйди тизер четвертого фильма Мамору Хосоды без описаний и пояснений, его с легкостью можно было бы принять за очередную телевизионную экшн-ерунду про ребят и зверят со странным оружием. Человек, в первых двух картинах так поработавший с материалом мусорного телевизионного аниме, что после просмотра оставалось только удивляться самой возможности появления подобных фильмов, оступился на «Волчьих детях Амэ и Юки» (может случиться с каждым) и, кажется, твердо намерен не возвращаться к мотивам своих удач. За решимость и целеустремленность Хосоды беспокоиться стоит вряд ли: однажды он даже призвал коллег по цеху больше заниматься самостоятельными полнометражными проектами, а не соглашаться на «Дораэмонов» и «Конанов».

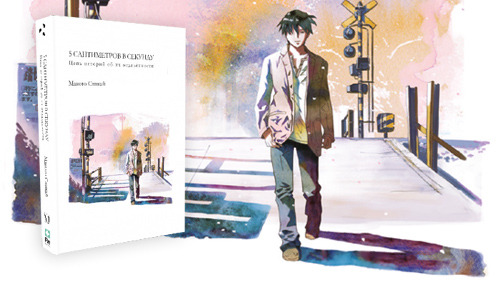

Настоящий художник, целая студия в одном лице, Макото Синкай мгновенно нащупал свои темы и принялся успешно их разрабатывать, блистательно соединив городскую визуальную поэтику с лиричным внутренним монологом. К сожалению, с недавних пор Синкай ходит тропками гонконгского мэтра Вонга Кар-Вая, наступая на те же самые грабли: исконно свое, личное, уже не интересует его самого, а творческие поиски непременно сопряжены с отказом от прошлых достижений — вроде бы и остался ни с чем, а необходимость творить никуда не делась. Весь 2015 год Синкай пообещал провести за кропотливой работой над новым полнометражным фильмом, который, по его словам, обязан стать «более увлекательным и красивым», чем всё, что он сделал до этого.

Кто еще? Хироюки Окиура бесконечно талантлив, но, учитывая, сколько он вынашивал «Письмо для Момо», погоды не делает. Майкл Ариас ушёл в игровое кино и музыку, и в истории анимации так и останется автором прекраснейшего «Железобетона». С Dreaming Machine трагически ушедшего Сатоси Кона по-прежнему сложно: в 2012 году тогдашний глава студии Madhouse Масао Маруяма заявил, что у него нет средств на завершение ленты, однако он очень хочет выпустить фильм до наступления пятой годовщины со дня смерти великого режиссёра. Вряд ли он успеет до 24 августа текущего года.

Конечно же, всегда остается надежда на свежую кровь. Хироясу Исида — важнейший дебютант в японской анимации последней пятилетки, еще один поразительный универсал, своими интересами, эстетическими инстинктами и кругом образов напрашивающийся на сравнение с Синкаем, Studio Ghibli и даже Gainax. Пока пробавляется короткометражками, но каждая следующая оказывается продолжительнее предыдущей: если в «Признании Фумико» всего 2 минуты, то в Rain Town их уже 9 (и все они божественны), а в «Хинате и Аосигурэ», последней работе на сегодня, — 18 минут. Если через несколько лет ни одна крупная студия не даст Исиде карт-бланш на создание полутора часов своей волшебной анимации, можно считать, что аниме-индустрия изжила себя окончательно.

Положение дел, складывающееся вокруг полнометражной анимации, — чрезвычайно обидное, поскольку это совершенно уникальный — прежде всего, в силу набора выразительных средств — вид искусства, который либо приближается к качественному игровому кино, либо даже уходит в оппозицию к нему. Смотря Jin-Roh, вспоминаешь «Третьего человека» и «Головокружение» вовсе не потому, что фильм содержит отсылки к шедеврам Рида и Хичкока, но и потому, что Окиура добивается вполне сравнимого по силе эмоционального воздействия; Perfect Blue — не просто рисованная японская перепевка джалло и картин Брайана Де Пальмы, но абсолютно полноправный, первоклассный триллер; «Актриса тысячелетия», «Унесённые призраками», «Паприка» и «Сказание о принцессе Кагуе» — истории, которые невозможно рассказать на языке игрового кино, не превратив их в принципиально иные вещи.

К сожалению, современные тренды на рынке способствуют тому, что этот вид искусства перестанет существовать — по крайней мере, в том виде, в котором он кажется нам привычным по девяностым, нулевым и десятым годам. Слом механизма, позволявшего обслуживать риски, приведет к ограничению творческой свободы, более жесткому контролю за сценариями, темами, сюжетами; внедрение 3D и привлечение неквалифицированных низкооплачиваемых аниматоров из Южной Кореи и стран Юго-Восточной Азии — к ухудшению технического уровня картин. Анимационный вариант «Ханы и Элис» Сюндзи Иваи, с его мертвыми, глубоко противоестественными фигурами людей — вполне возможный тип облика большинства будущих японских анимационных лент; прямое следствие заката ручной анимации, который недавно предсказал Миядзаки.

Не исключено, что в какой-то момент любители полнометражного аниме в его нынешнем виде даже откроют для себя европейскую анимацию. В конце концов, «Тайна Келлс», «Иллюзионист», «Песнь моря», «Долгий путь на север» — это «уже не Disney, ещё не Ghibli», это близко и это красиво. —АР

Редакция «Отаку» не обязательно разделяет мнение колумниста.