Предпремьерный показ нового российско-японско-корейского мультфильма о Чебурашке прошел в начале мая на аниме-фестивале в Воронеже. Картину представлял ее художник-постановщик Михаил Тумеля. Сегодня, когда фильм добрался до российских кинотеатров, «Отаку» публикует текстовую запись этого выступления.

Крокодил Гена и Чебурашка обрели новую знакомую в лице начинающей циркачки Маши.

Михаил Тумеля

51 год. Белорусский художник-мультипликатор, режиссер, преподаватель. Имеет опыт работы над проектами на студиях в Портленде (США) и Сеуле (Корея). Автор фильмов («Песнь о Вольфганге Неустрашимом…», «Белорусские поговорки» и др.), рекламных роликов и заставок. Призер международных фестивалей.

Ведущий вечера:

— Михаил в год, когда я только родился, 1978-й, стал профессионально заниматься анимацией. Он еще школьником в мультцехе «Беларусьфильма» начал свою творческую карьеру. Потом, правда, закончил школу, отучился на архитектора, дальше вернулся на «Беларусьфильм», после — работал на студии «Пилот» и на множестве других известных и неизвестных студий мира. Новый «Чебурашка» — его далеко не последняя по значению и по времени работа, но я очень надеюсь, что вы оценили ее по достоинству. Теперь слово самому Михаилу, он немножечко расскажет о самом фильме, а после этого у нас будет сессия вопросов и ответов.

(Аплодисменты, на сцену поднимается М. Тумеля.)

— Большое спасибо за внимание. Судя по реакции зала на фильм… Я рад, что в картине есть места, где зритель смеется и аплодирует, это очень приятно слышать. Работа была долгой, достаточно непростой, в ней участвовали японцы, корейцы, русские, белорусы. Фильм пришел на наши экраны в том виде, в котором даже не все участники творческой группы его видели, а у вас такая возможность появилась, и мне очень приятно было оказаться в этом зале.

Проект «Чебурашка» для меня формально начался в 2006 году, но раньше уже были подходы к персонажу. Вы видели в титрах имя Михаила Алдашина, известного российского аниматора, в нашем фильме он является автором сценария — так вот, Миша задумал эту историю с Чебурашкой еще в далеком 2002 или 2003 году. Тогда студия «Пилот» собиралась делать полнометражный фильм о приключениях Гены и Чебурашки, причем уже был написан сценарий и даже собралась команда, фильм собирались делать в трехмерной анимации. Уже даже начали там моделлить персонажей. Я привез сюда небольшой фрагментик и, прежде чем рассказывать об новом «Чебурашке», хотел показать его. Этот фрагмент практически никто не видел, он был такой, для служебного пользования… К сожалению, там история с продюсерами американскими была достаточно запутанной и печальной, проект в 2003 году закрылся. Пришлось команду распустить, и временно Чебурашка, Гена и все другие герои, ну, скажем, заснули. Непонятно было, появится продолжение или нет. Если можно, я бы вывел на экран этот фрагмент демо, чтобы вы посмотрели. По-моему, тут нельзя вывести звук, там была подложена музыка. Давайте посмотрим, как в эпоху немого кино.

Идет демонстрация: трехмерная, довольно детализированная CG-модель Чебурашки робко и славно гримасничает. В зале смех, аплодисменты, слышен возглас «ми-ми-ми!»

Как всегда в анимации, была сложная работа — сделать модели, потом понять, что может персонаж, чего не может. Вы сами понимаете, что в трехмерной анимации возможности работы с куклой побольше и по гибкости, и по всему, но чтобы этим заниматься, надо было всё четко проверить. Гена не так хорошо отрендерен, его модель до ума не довели, но это просто возможности… Конечно, выглядит как кастинг, но это попытка вставить персонажей в среду — там был смоделирован дворик, живут они в старом московском особнячке. Тест длинный, думаю, можно пока прекратить демонстрацию. (Аплодисменты.)

И, собственно, после долгого перерыва — с 2003 по 2006 год — вдруг на горизонте появились японские продюсеры. Фудзивара-сан, Оимото-сан, которые почему-то были одержимы идеей дать вторую жизнь Чебурашке и его друзьям. Они обратились к Алдашину, Миша обратился ко мне, поскольку у меня был опыт съемок кукольной анимации. Нас вызвали на переговоры в Корею, потому что в основном, как вы заметили по фамилиям, аниматоры, конечно, корейские. То есть там такая студия Ffango, молодая, динамичная, они тоже с энтузиазмом взялись за этот заказ, и вот к нашему приезду они уже подготовили первые декорации, модели кукол, всё было уже серьезно.

Когда обсуждался сценарий — а сценарий, сразу скажу, написал японец, вот этот режиссер Макото Накамура, — но, поскольку он не очень хорошо представлял себе реалии той нашей жизни (оригинальный фильм-то сделан в 1969 году), там были вещи, которые Роман Качанов, наверное, никак бы не воспринял. Например, по замыслу Накамуры, директор цирка должен был влюбиться в девочку Машу, приглашать ее в ресторан… (Смех, аплодисменты.) Поэтому вмешался Миша Алдашин, сценарий был серьезно переработан.

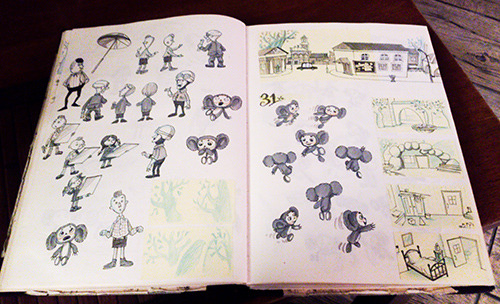

М. Тумеля и М. Алдашин с 1988 года ведут что-то вроде персональных рабочих дневников в виде огромных тетрадей с рисунками. Чебурашка попал в двенадцатую по счету тетрадь Тумели.

Как водится, сценарий сценарием, а дальше начинался уже так называемый подготовительный период. Японцы и корейцы полностью пересняли первую серию, «Крокодил Гена», которую вы все прекрасно помните, а ни японский, ни предполагаемый западный зритель, естественно, никого и ничего из этой серии не знал. Надо было всё равно показывать, как герои познакомились, что за персонажи, как всех зовут. Поэтому и было принято решение полностью переснять первую серию в HD. То есть вы понимаете, что фильм-оригинал снимался на пленку в 1969 году — как ни реставрируй негатив, во-первых, всё равно соотношение кадра будет 4×3, и оно не будет HD, поэтому корейские старательные люди, бутафоры и художники, пока мы готовили материал для следующих серий, просто скопировали и декорации, и полностью всех, кто участвовал в первой серии — и льва Чандра, и Тобика, Гену и Чебурашку, всех воспроизвели с высочайшей возможной точностью, как вы сейчас видели на экране. На наш взгляд всё даже немножко слишком аккуратно: если посмотреть первые серии советские, там, конечно, и дощечки на ящиках не так обструганы, и прочее. Тут уж от корейцев трудно было требовать нашей… легкости отношения к предметам.

Перед нами стояла задача придумать облик новых персонажей. Первое — это эскизы. Кроме уже знакомых героев дальше начали появляться Маша, директор цирка, фокусник — все, кто должны были быть по новому сценарию, всех их надо было придумать, нарисовать. Причем тогда ставились достаточно жесткие сроки, нас была команда всего из трех человек (Алдашин, я и Аня Емельянова из Минска), и вот мы должны были за месяц выдать 33 персонажа, практически по персонажу в день. Мы прямо как на космическом корабле сидели у Алдашина, связывались с Минском…

Все эти герои, прежде чем стать куклой, должны быть придуманы, какая-то конструктивная схема должна быть в них заложена, чтобы потом мастера-кукольники могли перевести их в материал. Накладные, допустим, на магнитах рты для мимики, такого рода вещи. Это ко всем героям относилось, основным и второстепенным. Масштаб и соотношение пропорций отмеряли по самому маленькому: сверялись относительно роста Чебурашки. Мы не сидели в Корее, в этом смысле хвала интернету: основная группа сидела в Минске, потом уже эскизы в Москве доделывали и выкладывали на FTP, там корректировали. Поэтому должна была быть еще четкая нумерация, какой персонаж, как называется, под каким номером, потому что вопрос коммуникаций на международных проектах стоит достаточно серьезно. Одни переговоры я помню, когда собрались мы, корейцы и японцы, и там пошел перевод сначала с японского на корейский, с корейского на русский, с русского на японский. Тройные переводы — отдельная песня, конечно. В общем, это что касается персонажей. Чтобы их изготовить, нужны как минимум три проекции, а еще желательно всякие виды в три четверти и прочее. Насколько они соответствуют эскизам, вы могли увидеть в фильме.

Даже пресса в привокзальном киоске соответствует духу эпохи. Без помощи российских и белорусских художников добиться такой точности передачи реалий советских 1960-х вряд ли бы удалось.

Кроме героев, надо было сделать декорации. С одной стороны, перед нами задача стояла простая, потому что весь дизайн уже был придуман Леонидом Ароновичем Шварцманом в старых фильмах, и большая часть домиков были воспроизведены из первых серий. Но, естественно, появились новые места вроде набережной, где Гена ловит рыбу, или цирковой площади, где надо было все объекты придумать, нарисовать, представить, как они будут действовать в этой среде, как декорации будут выглядеть снаружи, изнутри. Например, Алдашин занимался цирком снаружи, а мне, как бывшему архитектору, досталась вся начинка, интерьеры.

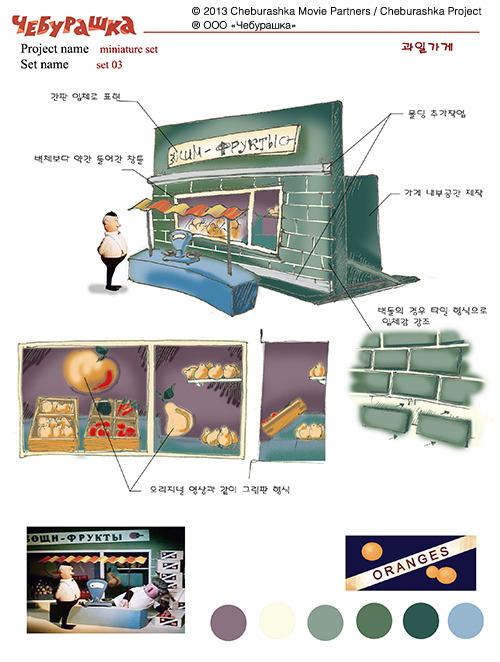

Тут надо понимать, что для корейцев, изготовлявших весь этот наш материальный мир, который мы знаем с детства (многие, конечно, не жили в 69-м году, но, по крайней мере, по фильмам, по картинам с ним знакомы), всё это было темным лесом. На каждую мелочь — табличку, книжку, вывеску — приходилось делать специальные эскизы, чтобы избежать ошибок. Всё приходилось вычерчивать и отсылать, корейские художники этого не могли придумать, это была задача нашей концепт-группы под контролем Миши Алдашина, он на том этапе был ведущий художник-постановщик. Любая мелочь — кусты, деревья, всё должно быть в стиле, всё должно вписываться, становиться в декорацию, всем должно быть понятно, как это устроено. В отличие от фонов, где ничего не движется, есть еще объекты вроде автобусов, машин, удочка Гены. Мне радостно было, что заметили, что на рыбалке Гена читает книжку Басё, там как раз цитата про лягушку и стрекозу взята — мы решили, чтобы эта книжка тоже как-то прозвучала. Автобус мы взяли за прототип тот, что появляется в старом фильме «Потерялась внучка», Шварцман и Качанов делали его еще до «Чебурашки». Велосипеды, мотороллеры, почтовая сумка, даже яблоки (японцы решили, что они будут красными, наши желтые их почему-то не удовлетворили) — всё это нужно было проработать. Такие обязанности входят в профессию людей, которые подготавливают фильм, и естественно, было приятно, что работают профессионалы, мы говорим с ними на одном творческом языке, они всё делали очень хорошо.

Переведенные на корейский язык руководства по созданию декораций.

Склад готовых декораций на студии Ffango.

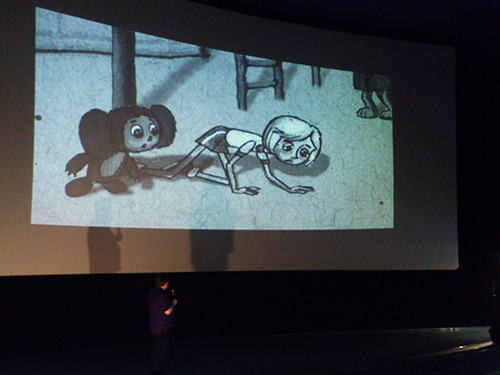

Кроме того, перед нами стояла задача сделать раскадровку и аниматик. Это существенная часть работы — образы нужно было собирать в эпизоды. Для тех, кто не знает, что такое аниматик: это темповременной эскиз. Рисуется раскадровка, которая при помощи монтажной программы собирается в такой, можно сказать, протофильм, где каждый план уже стоит на нужном месте, есть порядок сцен, что за чем идет, как действуют герои. Этот аниматик делал я. (Показывает на экране фрагмент. — Прим. ред.) Он не всегда очень подробный, но в сценах, где есть действие, танцы, цирковое представление, — там чем подробнее распишешь, тем более адекватный результат можно получить в итоге. Надо отдать должное: японский режиссер следовал канве; привносил, конечно, свои элементы как режиссер анимации, но в целом коллектив под его началом воплотил всё достаточно точно. Некоторые сцены вылетели, это естественный процесс.

Михаил демонстрирует сцену из аниматика.

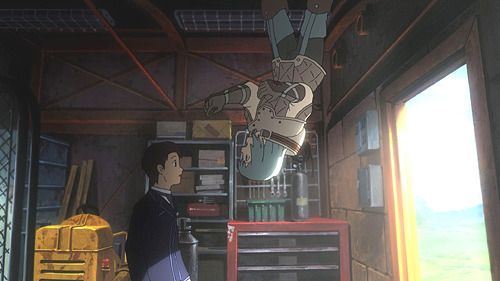

Дальше всё уже было в руках аниматоров-кукловодов студии Ffango. Я особенно переживал за сцену с танцем девочки на проволоке. Мне почему-то по аниматику всегда попадались сцены, где в сценарии написано что-то типа «Маша замечательно станцевала на проволоке» (Смех.) или «…и началось цирковое представление» — естественно, всё это надо было придумать и разложить, как будут действовать герои. Вообще-то это сложный для аниматора момент: мало того, что танцы — это, как правило, высший пилотаж, плюс еще на канате — надо было придумать, за что крепить куклу… Хотя страхи поубавились, когда мы посмотрели на то оборудование, на котором снимали Ffango. У них уже была камера с пошаговым ходом: в нее закладывается программа, и можно снять объект с персонажем, а потом точно так же, по той же траектории, без персонажа, и тогда можно всякие вещи, которыми крепится кукла, вычистить безболезненно при помощи компьютера. Те усилия, которые тратили аниматоры, снимая «Чебурашку» в 1969-м, они уже, конечно, выглядят сверхусилиями, сейчас снимать немножко проще. Я, кстати, думал, что тени будут впечатывать компьютерные, а они выставили хороший свет в реале. А так методы работы примерно такие же, как у нас. Рейсмусы используют, такие штучки с иголочками. Они работали на трех макетах, специально арендовали помещение покрупнее, чтобы одновременно снимать несколько сцен. В общем, я через режиссера передал свою благодарность аниматорам, потому что некоторые сцены прямо исключительно хорошо получились.

Там работала и отличная команда по постпродакшну, обработке отснятого изображения. Если вы обратили внимание, как Чебурашка поливает из лейки, — конечно, в кукольной анимации снять струи воды таким образом безумно сложно, здесь явно компьютерная впечатка, но сделана она очень вежливо и здорово. По процессам, как это делалось, можно рассказывать глубже и дольше, но в основном линейка работы была такая.

Отдельно, конечно, надо упомянеть про озвучение фильма, потому что там работали замечательные российские актеры — и Лариса Брохман, и Владимир Ферапонтов, который еще в том, старом фильме про Чебурашку пел песенку крокодила Гены, а вот сейчас он Гену озвучил. К сожалению, он ушел от нас в 2010 году, и в той серии, где Чебурашка в зоопарке, Гену уже озвучил Гарри Бардин. Саша Гусев как композитор очень тактично подошел к музыке Михаила Зива и Владимира Шаинского, новая музыка очень аккуратно вписана в известную нам по прежним сериям. На мой взгляд, работала профессиональная и преданная делу команда, было приятно. Даже открою небольшой секрет: мне пришлось озвучить здесь клоуна — визгливым голосом, мне потом жаловались японские продюсеры, что при дубляже не могут найти похожего актера, чтобы так же визжал. ПРИВЕТ, МАЛЫШ! ХОЧЕШЬ В ЦИРК? АХХА-ХА-ХА-ХА! (Аплодисменты.)

А если кто не заметил, в эпизоде, когда Гена с Чебурашкой выходят из цирка после представления, за ними из цирковой двери выбегает ёжик из «Ёжика в тумане». Специально сделанная кукла, права купили у Юрия Борисовича, то есть вот такой реверанс у нас там есть.

Видеоклип о ходе работы над новым «Чебурашкой».

(Встреча переходит в режим вопросов и ответов.)

— Планируется ли дальнейшее сотрудничество в этой области с японскими аниматорами?

— Пока конкретных предложений не поступало. У фильма непростая прокатная судьба, и с правами связанная… Точно знаю, что они собирались сделать всеяпонскую премьеру в марте 2011 года, а тут грянула Фукусима, и детей не выпускали на улицу, прокат отчасти был сорван этими событиями. Но если японцы соберутся с финансовыми силами и решат продолжать, я только за, я поддержу. Кстати, как ни странно, та история, что замерла в 2003 году… знаю, что Фудзивара-сан ищет деньги с тем, чтобы она получила продолжение. Там история была написана на полнометражный фильм, с путешествиями по всему миру, герои собирались найти родственников Чебурашки.

— А на какие языки уже переведен фильм, где его показывали? Для иностранного зрителя будет понятно, что действие в России происходит?

— Именно эта версия 2013 года сделана только для России и будет показана только здесь. Насколько мне известно, фильм вполне успешно продается во Франции; думаю, они понимают, что всё в нём связано с Россией. И, как ни странно, в Юго-Восточной Азии — Индонезия, Индия, Вьетнам, Индокитай. Во всяком случае, мне продюсер говорил, что все понимают, что это Россия, иллюзий нет, что это нечто другое.

— А музыка в иноязычных версиях использована та же?

— Да, на каждую версию писать музыку — это была бы непозволительная роскошь. Обычно разведенные треки есть, без голосов, и музыка, естественно, та же самая.

— Вы не знаете, кто озвучивает персонажей в японской версии? Мне кажется, Чебурашке очень подошел бы голос Каны Ханадзавы.

— Японскую версию привозили в Москву на кинофестиваль в 2010 году, там даже приезжала девочка, такая Нодзоми Охаси — маленькая звезда аниме, которая озвучивала детские роли (в частности, она исполняла песенку Поньо из «Рыбки Поньо на утесе» Хаяо Миядзаки. Сейчас девочка отошла от работы в развлекательной индустрии. — Прим. ред.), и Чебурашка говорит ее голосом. Помню, что в реплике «мы строили, строили и наконец построили» она в конце выкрикивает «банзай!» (Смех.)

— Эдуард Успенский указан в титрах. Какую роль он выполнял и участвовал ли в написании сценария?

— Я ни разу с Успенским не встречался и в обсуждениях сценария тоже не участвовал. На мой взгляд, у него здесь роль в достаточной степени представительская. Он автор названия «Чебурашка» и прочих вещей, с ним есть договоренность, его имя внесено в титры. Как я знаю, в основном переговорами с ним занимались Накамура и Алдашин. Может быть, у них были какие-то особые отношения, когда писался сценарий, но я на этот счет ничего не могу сказать.

— Чем российская версия отличается от редакции фильма, вышедшей в прокат в Японии и остальном мире?

— В варианте 2010 года полностью воспроизведена первая качановская часть, «Крокодил Гена», и тогда еще не было истории про Чебурашку в зоопарке. Нынешняя версия, вы видели, начинается с дайджеста о том, как все познакомились — сокращение сделано для того, чтобы не перегружать российского зрителя эпизодами, и так ему хорошо известными. Французская и другие версии, насколько мне известно, повторяют первоначальную японскую. Делать для каждой страны свой отдельный монтаж было бы чересчур расточительно, даже «Дисней» себе такого не позволяет.

— Вы говорите, что у фильма сложная судьба. Если не секрет, он окупился коммерчески?

— Мне кажется, что не очень, но именно как кинопроизведение. Всё-таки у него есть своя специфика: сами понимаете, в основе лежит советский продукт конца шестидесятых, и его динамика… Во многом это такой old-fashioned-фильм, для современных детей он может показаться немножко затянутым. Хотя продюсеры и режиссер Накамура всячески подчеркивали, что целью было воспроизведение качановского духа, стиля фильма в том виде, в каком он существовал в 1969 году. Но там же есть еще всякие сопутствующие товары, мерчандайзинг и прочее — то, что недобралось на киносеансах, в конечном итоге добирается на товарах, игрушках. В этом смысле японцы больше стратеги, чем просто производители кинопроизведений.

— Знаете, меня во время просмотра волновала нестыковка сюжетной линии. В советской версии Чебурашка не умел читать и писать: когда Гена прислал ему письмо, он его не прочитал и встретил его, а здесь говорят, что Чебурашка умел читать. Как же так?

— Нет, даже в советской версии… Мы же помним четыре серии, которые были? Уже существовало противоречие. В первой серии Чебурашка вообще-то умел читать, потому что он явно прочел объявление и отправился к Гене. А в четвертой почему-то Чебурашка идет в школу и по безграмотности путает телеграммы, то есть нестыковка была уже в советское время. Поскольку эта серия в новый фильм не вошла, противоречия нет.

— По поводу актеров озвучки можете чуть подробнее рассказать?

— Шапокляк в советском варианте озвучили два актера: был Владимир Кенигсон, который пел ее песенку, и был Владимир Раутбарт. Естественно, была Клара Румянова, Ливанов как Гена. С Ливановым, насколько мне известно, сейчас не удалось договориться, и у нас озвучивал покойный Ферапонтов — у него Гена получился чуть-чуть мягче и интеллигентнее ливановского. Лариса Брохман, мне кажется, замечательно справилась с ролью Чебурашки. Дима Филимонов исполнил роль Шапокляк достаточно скрипуче, местами противно — каковой она и бывала иногда. Имен других актеров я по памяти не воспроизведу, надо титры смотреть. Тем более, я не присутствовал на озвучении. Единственное — песню про голубой вагон записывал не Ферапонтов и не Ливанов, а это звукорежиссер нашел режиссера-документалиста, у которого голос прямо вот ливановский один в один, тембрально почти неотличим.

— Сами японцы как-то комментировали, почему выбрали именно этот мультик? Ведь столько советских мультфильмов есть не менее интересных. Чем заинтересовал «Чебурашка»?

— Мне продюсер Фудзивара рассказывал, что они перед стартом производства картины даже заказывали социологический опрос, кого этот фильм может заинтересовать. И основную аудиторию, по данным социологов, составили молодые девушки лет 25 — офисные работницы из Токио, у которых маленькие квартиры (немногим больше, чем телефонная будка) и всё такое прочее — это самая массовая группа. А вторыми оказались молодые мамаши лет до 35, угнетенные темпом нынешней жизни — им, оказывается, хочется окунуться в такой чуть старомодный, но в то же время симпатичный теплый домашний мир, который и представляет «Чебурашка». Ну и, естественно, на детей ориентировались, но у детей сейчас так много всяких зрелищ, они более гибкая фракция, и что понравится им завтра, еще не известно.

Степень дотошности авторов блестяще иллюстрирует 118-страничный (!) гид по стилю «Чебурашки», где собраны требования для художников-оформителей, работающих с материалами фильма. Рекламные макеты и российский сайт картины сделаны в соответствии с этими правилами и отдельно утверждались японской стороной.

— У меня такой вопрос. В 2003 году, как вы рассказали, была компьютерная анимация, а версия 2013 года снова кукольная. Почему решено вернуться к куклам?

— Уже существовала студия, которая могла это реализовать. Сейчас же между разными видами анимации процесс такой динамический: одно время, допустим, 3D-анимация была дороже, чем рисованная или кукольная, и меньше специалистов было; сейчас она инструментально, в плане софта развивается активнее, и во многом с ней уже работать попроще. Но надо отдать должное — и кукольная анимация (при том, что обычно все говорят «мы не любим кукольные фильмы» и прочее) в Азии, в Японии, в Корее… Там происходит ренессанс кукольной анимации, идет всё больше студентов, молодых людей. Видимо, всё-таки моделирование на компьютере, для того, чтобы это было таким теплым и пушистым… Можно сделать на компьютере, но обычно это требует больше усилий, больше времени, ухищрений с софтом — много чего. А тут прямо сделал куклу хорошо, хорошо ее высветил, удобные есть приспособления, чтобы ее водить, — и всё на тебя работает, даже гравитация работает на эту куклу.

Современная кукольная анимация порой предпочтительнее, чем 3DCG.

— На финальных титрах показаны сцены, которых не было в самом фильме. Это рабочие моменты?

— Фрагменты в титрах — решение режиссера. Там кусочки ремейка первой серии качановской, не вошедшего в российскую редакцию картины. А если вы про засыпающий город… Я делал его раскадровку и уже на премьере подумал: «ну вот, не пошло никуда, столько работы зря», а потом уже, когда проехали титры, вдруг в конце этот эпизод. Японцы вообще любят такие вещи, у них же никто с началом титров из зала не уходит — смотрят до конца, пока на сцену не выйдет с поклоном сотрудник кинотеатра и не скажет: «фильм закончен, дорогие зрители, большое вам спасибо». Я не был готов к этой японской традиции.

— Что вам приходилось править за южнокорейскими аниматорами? Характерные вещи, которые они чаще всего делали не так?

— Мы сильно не зверствовали, потому что они всё-таки действовали в рамках аниматика, и всё делалось старательно. Хотя один эпизод пришлось отправить на пересъемку: там, если помните, к Чебурашке с фокусником подошел милиционер и спросил, здесь ли дают советы. Так вот, в первой версии он подошел без фуражки. Милиционер в форме, но без фуражки смотрелся как-то диковато, пришлось написать, что они у нас ходят в головных уборах. И корейцы пересняли или, может быть, на компьютере доложили. Но если компьютером, то достаточно чисто, я не заметил там швов.

— Вопрос как раз про милиционера. Не совсем понятно: какая у него сюжетная нагрузка? Он подходит к Шапокляк за советом и больше в истории не фигурирует.

— Вообще-то у меня в раскадровке подходила другая кукла. Почему они решили подойти милиционером… Я бы им не подходил, потому что по игре он должен был вмешаться в этот нелегальный бизнес Шапокляк и, в общем-то, поставить ее на место. Поэтому, когда он так появился, вызвал у меня некоторую оторопь, но мы с Алдашиным уже решили не настаивать, ну пусть будет милиционер. А так это тоже кукла из советского мультфильма, из второй серии. Единственное, его пришлось переодеть в более современную форму, потому что раньше у него были погоны старшины, сапоги. Он чуть-чуть поменялся.

— У меня вопрос насчет авторских прав. Ведь, наверное, были какие-то проблемы с этим? Они же изначально принадлежат студии «Союзмультфильм», эта же студия снимала?

— Нет, там с авторскими правами настолько сложная ситуация… Вы, скорее всего, помните эти скандалы насчет судов Шварцмана, Успенского. Но японцы постарались обойти всех и со всеми разобраться, чтобы противоречий при прокате не возникало. И то, они, по-моему, возникали достаточно долгое время. С «Союзмультфильмом» тоже велись всякие переговоры, японцы получили «добро» на производство и прочее. (Сейчас, к сожалению, конфликт вокруг прав разгорелся в очередной раз, из-за него часть российских кинотеатров предпочла повременить с показами, дожидаясь урегулирования ситуации. — Прим. ред.)

— Михаил, скажите, пожалуйста, об отношении японцев и южнокорейских аниматоров: насколько их пиетет и уважение к оригиналу сочетались с желанием сделать что-то новое, чего зритель еще не видел?

— В версии картины 2010 года, когда идет персонаж и расклеивает объявления, был специальный титр: «Мы очень старались быть близкими к оригиналу фильма 1969 года „Крокодил Гена“» — такой почти манифест. Сколько раз и Накамура, и вся команда пересмотрели тот фильм, чтобы просто сделать из него копию — это уже громадная отдельная работа. Второе — сколько раз они покадрово щелкали, чтобы сделать эскизы кукол, декораций и всего прочего… В этом отношении их работа практически безупречна, у меня, например, по визуальному ряду почти нет нареканий, это делали очень старательные, ответственные и трепетно относящиеся к материалу специалисты. Мои аплодисменты. Когда я с Накамурой встречался, просил передать корейской команде самые наилучшие слова одобрения.

— Огромное спасибо, Михаил! Наше время уже подходит к концу…

— Большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что судьба этого фильма в России будет удачной. ■

Cheburashka, полнометражный фильм, 79 минут, 2013 г. Режиссер Макото Накамура, производство Cheburashka Film Partners. В кинотеатрах России с 5 июня 2014 года (прокатчик — компания Reanimedia).