Proto Anime Cu(l)t

В Художественном музее Таллина успешно проходит выставка Proto Anime Cut — Spaces and Visions in Japanese animation («Прото-аниме-кадр: пространства и видения японской анимации»), гастролирующая с 2011 года и уже успевшая побывать в Берлине, Дортмунде, Барселоне и Мадриде. Это первая полномасштабная анимешная выставка в Эстонии. Почему она приехала из Германии с Испанией именно сюда — не очень понятно. Впрочем, в истории датско-шведско-российско-советско-независимого города такое уже бывало: в разгар перестройки именно Таллин наряду с Москвой и Питером принял у себя неделю диснеевского кино, которое по тем временам казалось чем-то совершенно запредельным. Четверть века спустя вехи и эпохи сменились; теперь чем-то запредельным — по крайней мере, для большинства посетителей выставки, — кажется аниме.

Эстонское название — «Фантастические пространства и городские перспективы» — удачнее отражает суть выставляемого. Речь не столько о японской анимации, сколько о попытке уложить ее в прокрустово ложе современного искусства, кто бы что ни понимал под этими словами. То, что аниме модно среди подростков, — японский бог с ним; дети и есть дети, в расчете на них занимать эскизами целый зал никого не стал бы. А вот Аниме Как Высокое Искусство — дело другое. Понятно, что мир искусства и тесно связанный с ним мирок музеев работают по своим правилам. Просочиться в экспозицию Proto Anime Cut могло только что-то из ряда вон. Так и случилось.

По сути, это выставка трех культовых творцов: Кодзи Моримото, Хидэаки Анно и Мамору Осии. Последняя пара в представлении не нуждается, что до Моримото, с ним всё чуть сложнее. Хотя один из основателей Studio 4°C работал над «Акирой» и снял главы «Карнавала роботов», «Аниматрицы» и «Воспоминаний», широкой публике он практически неизвестен. 20-минутная Dimension Bomb (2008) кисти Моримото из антологии Genius Party Beyond неимоверно крута — и при этом слишком бессюжетна и сюрреалистична, чтобы потрафить вкусам непритязательных анимешников. При ближайшем рассмотрении эта квинтэссенция творчества режиссера распадается, как пел «Сплин», на лица и блики. Впрочем, для высокого искусства — самое то.

На выставке можно оценить не только Dimension Bomb, но и клип Extra на музыку Кэна Исии, снятый Моримото в жанре «садомазопанк». Плюс — и это главное достоинство Proto Anime Cut — рисунки, скетчи и раскадровки мэтра. Их и правда стоит изучать чуть не с лупой в руке. Все эти электрические дельфины, маленькие девочки в гоглах и с пистолетами, башни в форме масок театра но, левитирующие тела, вынашивающие невозможных младенцев женщины-киборги с паучьими стальными ногами… Рядом — внезапно реалистичный бэкграунд в виде классического туалета. Унитаз, два рулончика бумаги на сливном бачке, приоткрытая дверь. Искусство?

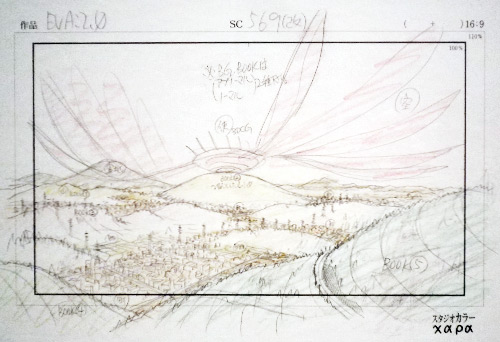

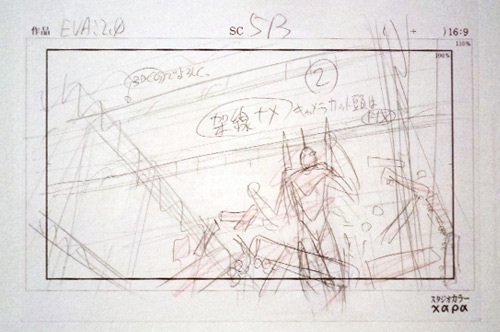

Да, если под искусством понимать сам процесс создания анимационной ленты — его выставка позволяет раскусить и просмаковать по полной. В одном из маленьких кинозалов крутится нон-стоп фрагмент второго полнометражного «Евангелиона» — нападение абстрактно-радужного Ангела, напрягшийся Синдзи, отдающая распоряжения Мисато, молчаливый Гэндо, все дела. Вряд ли посетители в курсе, кто такие Ангелы и зачем с ними борются гигантские человекоподобные роботы (впрочем, кто вообще что-либо в этом понимает?). А рядом — эскизы самого Анно, сделанные на листах с эмблемой студии Khara цветными карандашами: небоскребы Токио-три закрашены желтым, Ангелы и Евы даны красным, зелень, понятно, зеленая. Простенько и со вкусом — но стоит сопоставить эти эскизы с тем, что ты только что увидел за черной шторой, и тебе, может быть, откроется дзэн японской анимации. (Частью наброски, надо сказать, очень сильно помяты. Впечатление такое, что Анно со товарищи с устатку разводили на них чайную церемонию.)

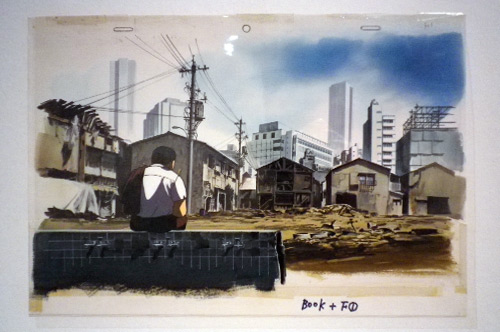

Рядом с эскизами — фотографии, на которых запечатлены до боли знакомые по сотням аниме урбанистические японские пейзажи. Подписи предельно лапидарны: «Пробка, уклон, телеобъектив, пригород, улица, дорожные работы, фон»; «Здание, плоская крыша, аэросъемка, квартал, мегаполис, фон»; «Склон, пробка, стройка, дорожные работы, пригород, фон, эстакада»… Это надо понимать так, что когда Анно требуется, например, стройка в мегаполисе, он открывает свой архив и моментально находит все потребные изображения. На выставке представлены восемнадцать фотокарточек из «очень большой коллекции». На некоторых, между прочим, узнается Токио-3.

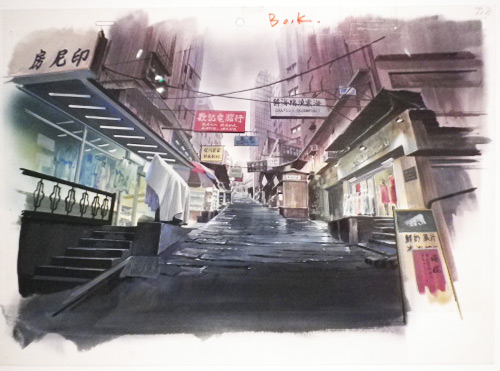

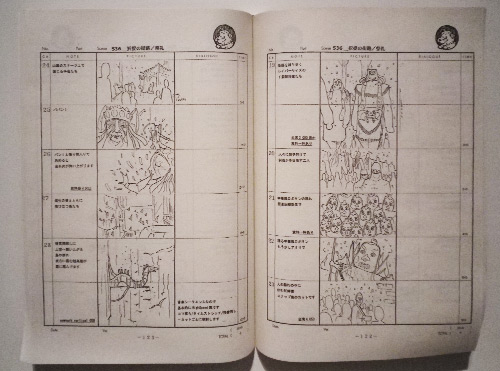

Похожий фотографический сет, только не с цветными пробками и стройками, а с черно-белыми концептуальными токийскими водоемами и гонконгскими рынками, принадлежит другой участнице выставки — фотографу Харухико Хигами. Именно ей, а также Хиромасе Огуре, художнику по фонам, мы обязаны задниками «Полиции будущего» (1989) и «Призрака в доспехах» (1995). Помните донельзя медитативные сцены, в которых Мотоко Кусанаги движется по городу под музыку Кэндзи Каваи? Эти эпизоды, а также грандиозную сцену киберкарнавала из «Невинности» можно увидеть в ближайшем просмотровом зальчике (на входе красуется раскадровка к нему лично господина режиссера). Как следует из пояснений к работам Хигами и Огуры, Мамору Осии остановил взгляд на Гонконге потому, что тот «является идеальной моделью города будущего, в котором традиция встречается с последними технологическими достижениями. Для Осии старые каналы и новые хайвеи символизируют информационный поток, который превращает город в гигантское информационное пространство». Мы об этом догадывались, но иногда, согласитесь, лучше сказать о чем-то прямо.

Еще одна секция выставки посвящена наброскам Такаси Ватабэ, работавшего на множестве проектов, включая «Крылья Хоннеамиз», «Призрак в доспехах», «Невинность» и «Евангелион 2.0». Среди представленных работ — евангелионические эскизы Центральной Догмы, водоочистной станции, которая сверху выглядит точно как Древо Сфирот, играющее в сюжете Хидэаки Анно важную роль, другой плавучий завод, Locus Solus, куда забираются герои «Невинности», и даже изображения невиданных Ангелов, которые Анно то ли забраковал, то ли приберег на следующие серии. Отдельное удовольствие — рассматривать эскизные книжки Ватабэ почему-то с марсианскими треножниками из романа Герберта Уэллса.

Для тех, кого анимация увлекает не только как результат, но и как процесс, выставка Proto Anime Cut (и прилагающийся к ней роскошный 300-страничный каталог) — это, что называется, must. Особенно много из экспозиции почерпнут для себя те, кто планирует однажды заняться созданием мультфильмов самостоятельно: куда ни глянь, видно, какой это адский труд — и, главное, из какого сора растут наши любимые аниме. Будем надеяться, что выставка доберется и до России. Следующая остановка — Базель, Швейцария. —НК

Proto Anime Cut. Художественный музей KUMU (Эстония, Таллин, Вейценберги 34 / Валге 1), до 18 мая 2013 г.